「筋肉痛がないと筋トレの効果がないのではないか?」、「筋肉痛があってもトレーニングしていいのか?」という疑問を誰もが持ったことがあると思います。

私自身も過去に同様の疑問を持ちながらトレーニングしていた時期がありました。

本記事では、私自身の経験に科学的エビデンスを加えて、「筋肉痛と筋トレにまつわる5つの疑問」について解説していきます。

まずは、筋肉を大きくするために必要な『超回復』について説明します。

筋肉痛とは?(筋肉痛が起こるメカニズム)

筋トレなどの運動によって、起こる筋肉痛のことはDOMSと呼んだりします。

これは、”Delayed Onset of Muscle Soreness”の頭文字を取って作られた造語です。

筋肉痛は、筋トレの6時間後から8時間後に現れ始め、24時間後から48時間後にピークを迎えます。

そして、筋トレの72時間後には、筋肉痛は徐々に和らいでいきます。

筋肉痛は、筋肉が新たな刺激を受けたときに特に強く現れます。

新たな刺激というのは、「やり慣れていない運動(動き)」や「いつもよりもたくさんの筋トレ(セット数や時間)」を行うこと。

筋肉痛と筋肉の収縮パターン

筋肉には、短縮性収縮と伸張性収縮の2種類の収縮パターンがあります。

短縮性収縮とは、筋線維が短くなりながら収縮することで、伸張性収縮とは筋線維が伸ばされながら収縮することです。

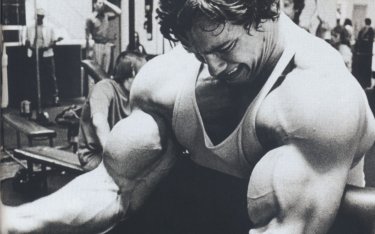

少しわかりにくいので、バーベルカールを例にして説明します。

バーベルカールのターゲットとなる筋肉は上腕二頭筋ですね。

バーベルを挙上すると、上腕二頭筋は短くなりながら収縮しています。

これが短縮性収縮。 また、バーベルを下ろすと、上腕二頭筋は伸ばされながら収縮するので、伸張性収縮になります。

伸張性収縮による筋線維の破壊

従って、バーベルカールだとバーベルを下ろすときに、上腕二頭筋の筋線維は大きく破壊されます。

筋肉痛は乳酸の蓄積が原因ではない

筋トレのような無酸素運動では、グリコーゲンを酸素なしに(無酸素で)代謝・分解しエネルギー(ATP)を作り出しています。

このプロセスにおいてできるのが乳酸です。 つまり、乳酸は副産物。

多くの人が筋トレ中に感じる焼けるような痛み(Burning pain)は、身体が酸性に傾くと現れます。

このとき、筋肉内に発生する乳酸が関与している可能性はありますが、明確なエビデンスはありません。

しかし、この痛みは筋トレ中に感じる筋肉の痛みであってDOMSではありません。

筋肉痛の原因は筋線維のマイクロトラウマ?

マイクロトラウマは、英語で”Micro-trauma”と書きます。

”Micro”は「微細な・微小な」という意味、そして”Trauma”は「傷害」のこと。

つまり、”Micro-trauma”は、日本語にすると「微細傷害」になります。

筋トレ中の(特に伸張性収縮において)1回1回の反復動作によって、筋線維には細かい傷がつきます。

これがマイクロトラウマです。 Clinics in Sports Medicineで報告されているリサーチによると、筋トレ後に起こる筋肉痛(DOMS)は、このマイクロトラウマが原因であるとしています。

筋肉痛にならない?

筋トレしても筋肉痛にならない場合、いくつか原因が考えらえます。

- 1回のトレーニング量が足りない

- トレーニング頻度が少ない

- ターゲットとなる筋肉に適切に刺激が伝わっていない

それでは、それぞれ解説していきます。

1回のトレーニング量が足りない

1回当たりの筋トレの刺激量が少ないと、当然ながら筋肉痛は起こりません。

このケースに該当する場合、以下の項目を検討してみてください。

- 1部位当たりのセット数

- セット間のインターバル

- マシントレーニングとフリーウエイトトレーニング

1部位当たりのセット数

大筋群には8セットから12セット程度、小筋群には4セットから6セット程度はやるようにします。

もし、この程度のセット数をこなしているなら、さらに数セット(2,3セット)追加してみてください。

セット間のインターバル

セット間のインターバルが長過ぎても、筋肉への刺激量は減ってしまいます。

1分以内にしてみましょう。

マシントレーニングとフリーウエイトトレーニング

マシントレーニングとフリーウエイトトレーニングを比較すると、圧倒的にフリーウエイトトレーニングの方が筋線維へのダメージは大きいです。

大胸筋ならベンチプレスやディップス、背中ならデッドリフトやベントオーバーローイングなどを中心にトレーニングを行い、極力マシンは使わないようにしましょう。

トレーニング頻度が少ない

特に筋トレ初心者の場合、分割法は採用せず、全身の筋肉を毎日トレーニングしても構いません。

筋トレ初心者は、ターゲットとなる筋肉に的確に負荷を乗せられないことが多いからです。

ターゲットとなる筋肉に適切に刺激が伝わっていない

先にも書いたように、これは筋トレ初心者であれば仕方ありません。

何度も動作を反復するうちに、次第に目的の筋肉に負荷を乗せられるようになってきます。

問題は筋トレを開始してから数年以上経っているトレーニーです。

おそらく、トレーニングフォームに問題があると思います(その場合、関節痛などに悩まされている可能性が高い)。

一度、パーソナルトレーニングを受けると良いでしょう。

トレーナーは、積極的に大会に出場しているボディビルダーを選ぶようにしましょう。

筋肉痛の時に筋トレしてもいい?

従って、筋トレ直後は筋線維には炎症が起こっています。

なぜなら、この場合、筋線維へのダメージが「傷害」レベルの可能性があるからです。

むしろ、トレーニングをすることでダメージを受けた筋線維の回復を早めることができます。

また、フリーウエイトではなくマシントレーニングを中心に行うのも良いアイデアです。

筋肉痛がないと筋トレの効果はなし!?

「筋トレ後に筋肉痛がなければ、筋トレの効果はない」と信じている人は、多いと思います。

しかし、決してそんなことはありませんので安心してください。

この件についてエビデンスを探したのですが、見つからなかったので、自分自身の経験をお話します。

私の場合、もっとも筋肉痛が起こりにくいのが大腿四頭筋です。

スクワットで200kgでセットを組んでも、レッグプレスで100レップス法を行っても、翌日はほとんど筋肉痛が現れません。

しかし、どういうわけか私の身体の中で大腿四頭筋がもっとも発達した部位なのです。

それに比べ、毎回発熱するくらい筋肉痛になる部位が、それほど発達してくれない。

何年間もこのことが不可解で仕方ありませんでしたが、今は「筋肉痛は目安にはなっても指標にはならない」と判断しています(実際そうだと思う)。

もしかしたら、これは筋肉の回復能力と関係があるかもしれません。

つまり、私の場合、「大腿四頭筋の回復能力が高いために筋肉痛を感じる前に回復してしまうのでは?」と考えています。

逆に、いつまで経っても筋肉痛が長引く部位は、回復能力に劣っている。 つまり、筋肉痛がなかなか治らない筋肉の部位は、筋肉もなかなか大きくならないのかもしれません。

筋トレ歴が長いほど筋肉痛は起こりにくくなる

筋肉は、次に起こり得る刺激に対して防衛反応をします。

どういうことか説明します。

筋トレによって筋線維がダメージを受けますが、筋肉繊維は次に同じ刺激を受けても大丈夫なように準備を行います(これが防衛反応)。

だから、筋肉を大きくするためには、筋肉の防衛反応を裏切るようなことをしなければなりません。

そのための方法には様々なものがあります。 思いつくものを列挙してみます。

- セット数を多くする

- セット間のインターバルを短くする

- スーパーセットやジャイアントセットでルーティンを組んでみる

- 高重量(MAXの1~3レップスが限界の重量)で行う

- 100レップス法で筋トレしてみる(1セット=100レップス)

- 分割法を変えてみる(例えば、2分割⇒3分割など)

- トレーニングの順番を変えてみる(例えば、ベンチプレスからやっていたのをダンベルフライからやってみるなど)

このようにして、「筋肉が刺激に慣れるのを防ぐ」ことで、筋肉の防御反応の裏をかいていく必要があります。

しかし、筋肉の裏をかきすぎて、それがルーティン化してしまうと逆効果になるので、数週間は同じルーティンで筋トレを行うようにして、ここぞというときにフェイクを使いましょう。

体質(遺伝)によっても筋肉痛の現れ方が異なる

筋トレによる刺激が同じであっても、体質によって筋肉痛の現れ方は異なります。

- 筋肉痛が全く現れない人

- 少ししか筋肉痛にならない人

- 強い筋肉痛になる人

珍しいですが「筋肉痛が全く現れない人」もいます。

しかし、だからと言って、筋肉を大きくすることができないということではありません。

単純に筋トレに対する筋肉痛の反応の違いだけであって、筋トレの効果とは無関係です(先ほども書いたように、筋肉痛はあくまでも目安に過ぎません)。

大切なのは、自分がどのタイプに属するのかを把握しておくことです。

筋トレ前後のストレッチは筋肉痛を軽くしてくれる?

答えは「ノー」です。

この答の根拠にはいくつかエビデンスがあります (Herbert RD, 2011, http://bit.ly/2kQpm7R: Henschke N, 2011, http://bit.ly/2kjsI32)。

健康な成人を使ったこれらのリサーチによると、運動前後のストレッチでは筋肉痛の改善に何も貢献しないことが明らかになっています。

また、運動前後のストレッチは怪我の予防にも全く効果がないことも示されています。

それどころか、運動前にストレッチを行うことで、筋力低下が起こる可能性まで示唆されています。

これは、筋トレ愛好家にとっては、聞き逃すことができない事実ですね。

- 筋トレ前後にストレッチをしても筋肉痛は軽くならない

- 筋トレ前にストレッチしても怪我の予防にはならない

- 筋トレ前にストレッチをすると筋力低下が起こるかもしれない

筋肉痛が治らない

「筋トレ前後にストレッチしても、筋肉痛が和らがないなら、一体どうすれば良いのか!?」という人に対するアドバイスは、以下の通りです。

- 筋トレのセット数をいったん半分にしてみる

- 休息時間を長めに取ること(最低4日はあけてみる)

- タンパク質の摂取量を1.5倍にする

- ビタミンA、C、E、オメガ3を摂取する

筋トレのセット数をいったん半分にしてみる

単純に筋トレをハードにやり過ぎているのかもしれません。

その場合、トレーニング量を減らしてm

休息時間を長めに取ること(最低4日はあけてみる)

2分割法の場合、2日に1回の割合で同じ部位をトレーニングすることになります。

その場合、3分割法以上に分割してみます。

回復能力が弱い場合、筋トレ後の筋肉痛が長引く可能性があります。

筋肉に休養を与え、筋肉が超回復する時間を与えてみましょう。

タンパク質の摂取量を1.5倍にする

筋トレのダメージを修復するための材料(タンパク質)がなければ、超回復は起こりません。

ハードにトレーニングしている場合、1日に体重1kg当たり2gのタンパク質を摂るようにしましょう。

もし、この基準をクリアしている場合、タンパク質の消化・吸収の問題があるかもしれません。

その場合、消化酵素を試してみると良いでしょう。

筋トレに消化酵素は必須のサプリメント

ビタミンA、C、E、オメガ3を摂取する

筋トレ後の筋肉痛がなかなか治らない場合、活性酸素が身体に貯留している可能性があります。

ビタミンA、C、E、オメガ3は、強力な抗酸化作用を持っており、活性酸素の除去にはとても重要な栄養素です。

特に慢性的な疲労感がある場合は、ぜひとも試してみてください。

関連記事

消化酵素が筋トレにおいて必須のサプリメントであることは、私の33年間に渡る筋トレ(ボディビル)経験からも明らかです。 筋トレの効果を引き出すためには、栄養と休養のバランスが大切なのは、お分かりかと思います。 筋トレによって、筋線維を[…]

活性酸素というのは、酸素から作られます。酸素が還元(酸素分子が不対電子を捕獲)されることで、活性酸素が発生します。 活性酸素には殺菌や解毒作用があり、私たちの身体を外敵から守る役割をもっています(カビやウイルスが体内に侵入してきた際に[…]

副腎疲労症候群とは? 副腎疲労症候群(Adrenal fatigue syndrome;アドレナルファティーグシンドローム)というのは、副腎がオーバーワークになり機能低下を起こすことが原因です。 この症候群の症状の特徴は、慢性的な疲[…]

参考文献

- Herbert RD, de Noronha M, Kamper SJ: Stretching to prevent or reduce muscle soreness after exercise. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Jul 6;(7):CD004577. doi: 10.1002/14651858.CD004577.pub3 (http://bit.ly/2kQpm7R).

- Henschke N, Lin CC: Stretching before or after exercise does not reduce delayed-onset muscle soreness. Br J Sports Med. 2011 Dec;45(15):1249-50. doi: 10.1136/bjsports-2011-090599. Epub 2011 Oct 17 (http://bit.ly/2kjsI32).

ボディビル歴33年。国内外のボディビル大会で優勝・入賞経験多数。自らの肉体を実験台にして、ウエイトトレーニングや食事(サプリメント)を実践。医学博士号(スポーツ医学)所持。プロフィール詳細。

ボディビル歴33年。国内外のボディビル大会で優勝・入賞経験多数。自らの肉体を実験台にして、ウエイトトレーニングや食事(サプリメント)を実践。医学博士号(スポーツ医学)所持。プロフィール詳細。