坐骨神経について以下の項目を解説しています。

- 走行

- 支配筋

- 坐骨神経痛

- 絞扼箇所

坐骨神経の走行

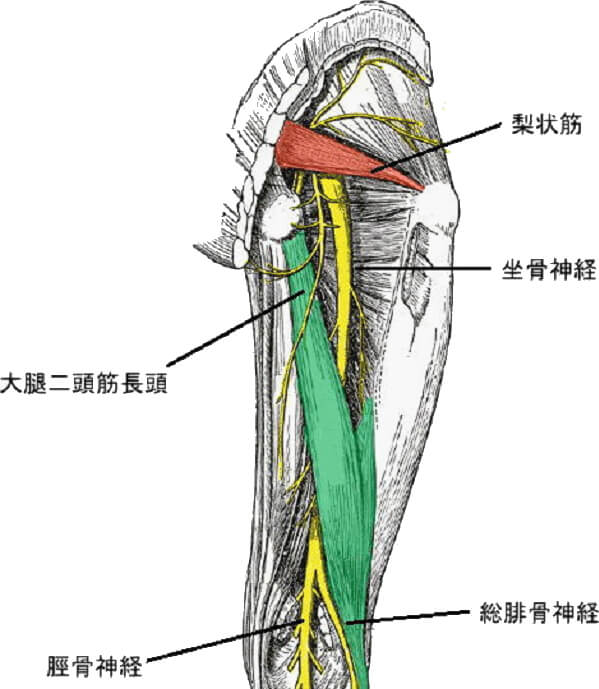

坐骨神経はL4-S3脊髄神経が束になった後、大坐骨孔を外に出ます。 その後梨状筋の下、坐骨結節の外側を通り、大腿後面、下腿後面へと下行していきます。

大腿後面において、脛骨神経と総腓骨神経に枝分かれしています。

総腓骨神経は腓骨頭の後側から前側に向かってらせん状に伸びています。その際、腓骨管と呼ばれる部分を走行しています。 総腓骨神経が腓骨管で絞扼される症状を腓骨管症候群と呼びます。

脛骨神経は足関節内側に置いて内側踵骨枝、外側足底神経、内側足底神経に分かれます。 足関節内側の部分は足根管と呼ばれており、ここで脛骨神経が絞扼を受けると足根管症候群となります。

坐骨神経の支配筋

大内転筋とハムストリング(大腿二頭筋、半腱様筋、半膜様筋)に支配を持っています。

ただし、坐骨神経が直接的に支配しているのは大内転筋だけす。 大腿二頭筋は総腓骨神経と脛骨神経の2つに神経から支配を受け、半腱様筋/半膜様筋は脛骨神経からの支配を受けています。

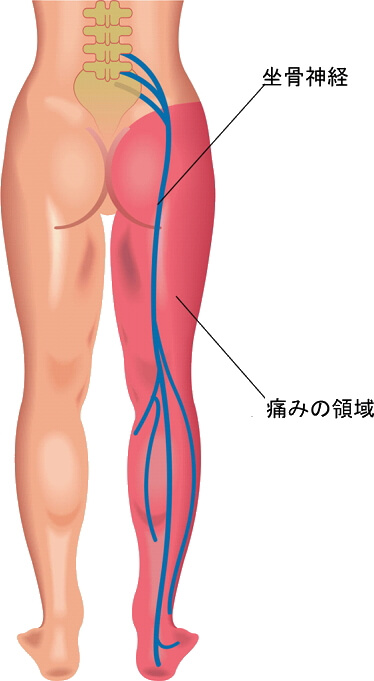

坐骨神経痛

臀部から大腿後面、下腿後面、そして足底にかけて関連痛領域を持ちます。痺れ、電撃痛、感覚麻痺などが特徴です。

絞扼箇所

坐骨神経の絞扼箇所は主に4つあります。

- 大坐骨孔

- 梨状筋

- 坐骨結節

- ハムストリング

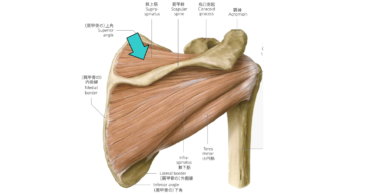

梨状筋症候群

特に梨状筋の下で絞扼されている場合、梨状筋症候群と呼ばれています。

梨状筋により坐骨神経が直接的に圧迫を受けている場合もありますが、梨状筋で発生した炎症が坐骨神経に伝搬されて坐骨神経痛が誘発されている場合もあります。

関連記事;梨状筋症候群

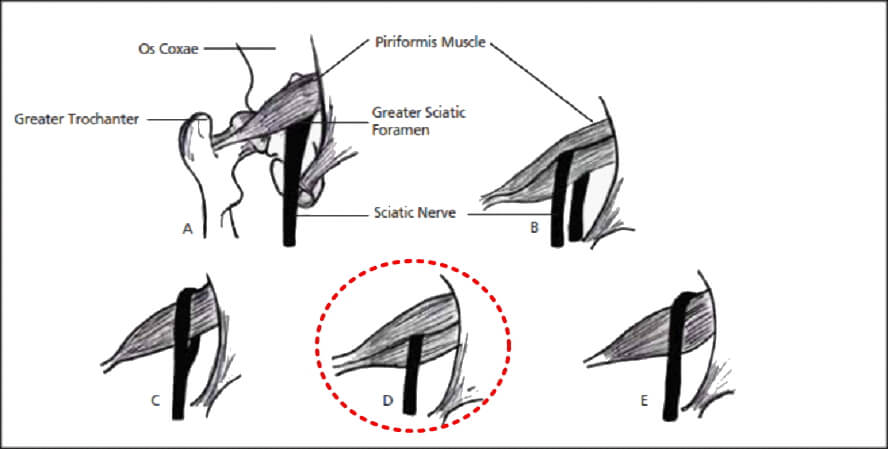

梨状筋の解剖学的アノマリー

梨状筋にはいくつかのアノマリーがあります。梨状筋症候群の患者で比較的多く認められるのが、梨状筋の筋腹が二分されているパターンです。

この場合、坐骨神経は二分された筋腹の間を走行しているため、この部位で絞扼(梨状筋症候群)が発生しやすくなります。

解剖学の勉強におすすめの書籍

イラストの美しさと解剖学的正確さで世界的に定評のある『ネッター解剖学アトラス』の第6版。 今改訂では図の追加・入れ替えに加え、各章末に主要な筋の起始・停止などをまとめた表が掲載。

これまで以上により深い知識を得ることができるようになった。また、前版で好評であった学習サイトStudent Consult(英語版)も引き続き閲覧可能。

学生、研究者からすべての医療従事者に支持される解剖学アトラスの決定版(アマゾンより)

大好評のプロメテウス解剖学アトラス、解剖学総論/運動器系が待望の改訂。

美麗なイラストに的確な解説文を組み合わせた従来の良さ・強みを残したまま、図版の配置や解説文の推敲を重ね、さらなるわかりやすさを追求している。

医師・医学生にとどまらず、全ての医療職の方々から支持される理由は、手に取れば自ずと理解されるだろう。

さらに洗練された解剖学アトラスの最高峰。プロメテウスの進化は止まらない(アマゾンより)。

関連動画

関連記事

こちらの記事では、股関節の運動学(バイオメカニクス)について解説してあります。

股関節の靭帯 股関節には、腸骨大腿靱帯、恥骨大腿靱帯、そして坐骨大腿靱帯の3つの強力な関節包靱帯によって補強されています。これらは、それぞれの靭帯の名前が示す部分から起こり、全て転子間線に停止を持っています。 そのため、大腿骨頚の9[…]

中殿筋は前部線維束と後部線維束に分けられ、前者は股関節の屈曲と内旋、後者は同関節の伸展と外旋の作用を持っています。また、両線維束が一緒に作用することにより股関節の外転が起こります。さらに中殿筋には股関節を安定化させる役割もあります。特に片足立ちの時に中殿筋の安定化機能が強く働きます。

殿筋は大殿筋、中殿筋、小殿筋の3つの筋肉によって構成されています。 殿筋は股関節後部にある筋肉であり、股関節の運動に多大な影響を与えます。 本記事では中殿筋の解剖学と関連症状について解説してあります。 大殿筋 中殿筋 小殿筋[…]

殿筋は大殿筋、中殿筋、小殿筋の3つの筋肉によって構成されています。 殿筋は股関節後部にある筋肉であり、股関節の運動に多大な影響を与えます。 本記事では殿筋の解剖学と関連症状について解説してあります。

殿筋は大殿筋、中殿筋、小殿筋の3つの筋肉によって構成されています。 殿筋は股関節後部にある筋肉であり、股関節の運動に多大な影響を与えます。 本記事では殿筋の解剖学と関連症状について解説してあります。 大殿筋 中殿筋 小殿筋 […]